।। রানা চক্রবর্তী।।

বৃটিশ-পূর্বযুগে—

‘ভারতে জমির মালিক ছিলেন পল্লীবাসী উপজাতি, সম্প্রদায় বা সামাজিক গোষ্ঠী—ভারতে জমি কোনদিন রাজার সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়নি। … সামন্ত-প্রভু বা সম্রাট এই দু’য়ের কারোর আমলেই কৃষক ছাড়া অন্য কারোর জমির উপরে মালিকানা-স্বত্ব ছিল না।’ (Land Problems of India, Radhakamal Mukherjee, P- 16)

প্রাচীন ভারতের ভূমি-মালিকানার এই বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করেই কার্ল মার্ক্স ১৮৫৩ সালের ২রা জুন তারিখে এঙ্গেলসকে একটি পত্রে লিখেছিলেন—

‘… প্রাচ্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মূল ভিত্তি হল জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি। এটাই হল আসল চাবিকাঠি, এমনকি প্রাচ্যস্বর্গেরও।’ (On Colonialism, K. Marx & F. Engels, P- 309)

এই চিঠির উত্তরে একই বছরেরই ৬ই জুন তারিখে এঙ্গেলস মার্ক্সকে লিখেছিলেন—

‘জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অভাব সত্যিই গোটা প্রাচ্যের চাবিকাঠি। এর মধ্যেই তার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস।’ (On Colonialism, K. Marx & F. Engels, P- 310)

বাংলায় বৃটিশ শাসন শুরু হওয়ার আগে এটাই ছিল পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের ভূমি মালিকানার মূল পার্থক্য। ইউরোপে ভূমি-স্বত্ব যেরকম একটা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছিল, প্রাচ্য ভূখণ্ডে এধরণের কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ তখন ছিল না। তবে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রথা যে প্রাচীন ভারতবর্ষে আদৌ বিকাশ লাভ করেনি, একথা সঠিক নয়। ভারতের বৈদিকযুগের ইতিহাসে ব্যক্তিগত অধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। পিতার জমির উন্নতির জন্য ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ঋষি অত্রির কন্যা অপালার প্রার্থনাই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ—

“ইমানি ত্রিণি বিষ্টপা তানি ইন্দ্র বি রোহয়।” (ঋগ্বেদ ৮.৯১.৫)

অতীতে এপ্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ তাঁর ‘বাংলার নবজাগৃতি’ গ্রন্থে বলেছিলেন—

“গোষ্ঠীস্বত্ব (Tribal Ownership), সংঘস্বত্ব (Communal Ownership) ও যৌথস্বত্বের (Joint Ownership) পাশাপাশি ব্যক্তিস্বত্ব (Individual Ownership) ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকেই ছিল। বৌদ্ধযুগে এই উভয় স্বত্ব-প্রথার উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয়েছিল দেখা যায়। বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগে সংঘস্বত্ব ও যৌথস্বত্ব-প্রথা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসে এবং ব্যক্তিগতস্বত্ব-প্রথার উৎকট বিকাশ হতে থাকে। কিন্তু এই ভারতীয় ভূমিস্বত্বের সঙ্গে ইউরোপীয় ভূমিস্বত্বের স্বরূপের মৌল পার্থক্য আছে। এদেশে ব্যক্তিগত ভূমিস্বত্ব কোনোদিন বিধিবন্ধনে আবদ্ধ করবার প্রয়োজন হয়নি, দেশীয় প্রথানুসারে স্বত্ব স্বীকৃত হয়েছে মাত্র। ইউরোপের রাজা তাঁর রাজত্বের সর্বময় কর্তা; ভূসম্পত্তি, কৃষক, কারিগর, কর্মচারী সবারই মালিক রাজা। রাজার অধীন ব্যারণরাও ক্ষুদে রাজা। রাজা যখন তাঁদের কর্তৃত্ব করবার অধিকার দেন, তখন তাঁরা নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভূসম্পত্তি ও লোকজন সকলের উপর কর্তৃত্ব করবার বিধিবদ্ধ অধিকার পান। কর্তৃত্ব সেখানে দখলী স্বঃত্বরই নামান্তর মাত্র। ভারতবর্ষে রাজা নিজে ভূমির স্বত্বভোগ করতেন না; তাই তাঁর অধীন সামন্তদের আংশিক বা আঞ্চলিক স্বত্ব দেওয়ার অধিকারও তাঁর ছিল না। রাজা দিতেন রাজস্ব আদায়ের অধিকার, শাসনব্যবস্থা তদারক করবার অধিকার। জৈমিনির ‘পূর্ব-মীমাংসা’তে বলা হয়েছে: ‘রাজা কোনো ভূমি হস্তান্তর করতে পারেন না, কারণ রাজা ভূমির মালিক নন। মালিক তাঁরা যাঁরা খেটে সেই ভূমি চাষ করে।’ সায়নাচার্য বলেন: ‘রাজার কর্তব্য হল অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া, আর নিরপরাধকে আশ্রয় দেওয়া। জমির মালিক রাজা নন, যাঁরা আবাদ করে ফসল ফলায় তাঁরা।’ ভারতবর্ষে তাই রাজায় রাজায় যুদ্ধবিগ্রহের ফলে রাজ্য হস্তান্তরিত হয়েছে মাত্র, ভূমিস্বত্বের রূপ বদলায়নি। বিজয়ী রাজা শুধু রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেছেন। ভূস্বামীদের ভূমিস্বত্ব অথবা প্রজাদের প্রজাস্বত্ব নিয়ে ভারতবর্ষে যে সামন্তযুগের ইউরোপের মতন হানাহানি বিশেষ হয়নি তার কারণ হল ভারতীয় গ্রাম্য-সমাজের গঠন-বৈশিষ্ট্য। সেই খৃষ্টপূর্ব ২০০০ বছর আগের বৈদিক যুগ থেকে ব্রিটিশপূর্ব মোগল বাদশাহের যুগ পর্যন্ত ভারতীয় গ্রাম্য-সমাজের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি দেখা যায়। পরিবর্তন যে একেবারেই হয়নি তা নয়, কিন্তু যা হয়েছে তা প্রধানতঃ বাহ্য, মৌল কোনো রূপান্তর ঘটেনি।” (বাংলার নবজাগৃতি, বিনয় ঘোষ, পৃ: ৫-৬)

অন্যদিকে ইতিহাসও বলে যে, পাঠান ও মোঘল আমলে বাংলার চৌধুরী, ক্রোরী, কানুনগো, আমিল, শিকদার, পাটোয়ারী প্রভৃতি রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত রাজকর্মচারীরা ক্রমে ক্রমে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জমিদার-রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ লিখেছিলেন—

“দেশীয় প্রথানুসারে পুরুষানুক্রমে রাজস্ব আদায় করবার জন্য এইসব রাজকর্মচারী ক্রমে ভূমির মধ্যস্বত্বাধিকারী হয়ে উঠলেও সেকালের জমিদাররা আজকালকার জমিদারদের মতন ভূমির স্বত্ববিশিষ্ট ভূম্যধিকারী হয়ে ওঠেননি। ভূমির মধ্যস্বত্বাধিকারীদের মতন গ্রাম্যসমাজের প্রজারাও পুরুষানুক্রমে একই স্থানে বসবাস ও চাষবাস করবার জন্য উত্তরাধিকার-সূত্রে তার স্বত্ব ভোগ করত। কিন্তু এ সবই হল প্রথানুগত্য, বিধিবদ্ধতা এর মধ্যে কোথাও ছিল না।” (বাংলার নবজাগৃতি, বিনয় ঘোষ, পৃ- ১০)

পাঠান ও মোঘল আমলে খাজনা-আদায়ের ক্ষেত্রে জমিদারেরা প্রথানুসারে বংশানুক্রমিক অধিকার লাভ করলেও কখনোই জমির মালিকানা-স্বত্ব কিন্তু লাভ করেননি। বস্তুতঃ সেকালে তাঁদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে ‘দপ্তর-উল-অমাল-ই-বেকাস’ গ্রন্থে বলা হয়েছিল—

(১) জমিদারেরা উৎপন্ন শস্যের মোট পরিমাণের ভিত্তিতে স্বীকৃত বাৎসরিক জমা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ফসলী জমির প্রকৃত পরিমাণ সরকারি খাতায় যে হারে উল্লিখিত রয়েছে, জমিদার সেই হারেই কৃষকের কাছ থেকে নির্ধারিত জমার অংশ সংগ্রহ করবেন।

(২) বিঘা প্রতি নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব বাদে জমিদার অন্য কোনো ধরণের কর কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করতে পারবেন না।

(৩) জমিদার এমন কোনো দাবি করতে পারবেন না যার ফলে কৃষক গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

(৪) যেসব কৃষক গ্রাম ত্যাগ করেছেন, তাঁরা যাতে পরের বছরে গ্রামে আবার ফিরে এসে বসবাস করতে শুরু করেন, এবং নিজের নিজের জমিতে চাষবাস পুনরায় শুরু করেন, এর ব্যবস্থাও জমিদারকেই করতে হবে।

(৫) নিজেদের জমি বিনা মজুরিতে চাষ করানোর জন্য কৃষকদের উপরে প্রচলিত প্রথার অতিরিক্ত চাপ জমিদার দিতে পারবেন না।

(৬) কোনভাবেই রায়তের ক্ষতি করা চলবে না।

সুতরাং উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে কৃষককে কোনোমতেই জমিদারের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন প্রজা বলে গণ্য করা হত না। তখন কয়েকটি নির্ধারিত শর্তে জমি চাষ করবার অধিকার কৃষকের ছিল। কৃষকের উপরে ধার্য ভূমি-রাজস্ব সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা নির্দিষ্ট করা হত, এবং এই ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ সম্পর্কীয় বিশদ হিসাব সরকারি দপ্তরে রক্ষিত হিসাবের খাতায় লেখা থাকত। সরকারি হিসাবের তালিকানুসারে ভূমি-রাজস্ব আদায় করাই শুধু সেযুগের জমিদারের দায়িত্ব ছিল, এবং একইসাথে একথাও পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব বাদ দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে অন্য কোনো ধরণের কর আদায় করবার অধিকার জমিদারের নেই। তাছাড়া উক্ত তথ্য থেকে আরো জানা যায় যে, সেকালে জমিদারের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কৃষককে নির্দিষ্ট পরিমাণে বেগার দিতে হত (এই প্রথা প্রাচীনযুগ থেকেই ভারতে চালু ছিল)। তবে এই বেগারের নির্দিষ্ট মাপকাঠি তখন স্থানীয় দেশাচার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। অন্যদিকে ইতিহাস থেকেও দেখা যায় যে, এর বহু আগে থেকেই ভারতে যে সামন্ততান্ত্রিক সূত্রে জমিদার-কৃষক সম্পর্ক আবদ্ধ ছিল, সেই সূত্রের জের হিসাবেই তখন বেগার পদ্ধতি চালু ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় কৃষককে একজন স্বাধীন মানুষ বলা যেতে পারে, যে মানুষ তখন কয়েকটি নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী তাঁর জমি চাষ করতেন এবং জমিদার মারফৎ তাঁর উৎপন্ন ফসলের একাংশ ভূমি-রাজস্ব বাবদ সরকারের কাছে জমা দিতেন।

এসব শর্ত ও নিয়মাবলী তখন পাট্টা নামক দলিলে লেখা থাকত এবং জমিদার এই দলিল কৃষকের হাতে তুলে দিতেন। বস্তুতঃ সেকালে যেসব জমিদার ও ইজারাদার সরকারের ঘরে ভূমি-রাজস্ব জমা দেওয়ার দায়িত্ব নিতেন, পাট্টা বিলি করা তাঁদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। পাট্টায় ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ও নির্ধারণ পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে একথাও লেখা থাকত যে, নির্দিষ্ট ভূমি-রাজস্ব ছাড়া কৃষকের কাছ থেকে অন্য কোনো ধরণের কর জমিদারেরা আদায় করতে পারবেন না। সেকালে যেসব শর্তে কৃষককে জমি দখলের অধিকার দেওয়া হত, পাট্টায় সেসব সুস্পষ্টভাবেই লেখা থাকত। এমনকি কৃষককে কতটা জমি দেওয়া হয়েছে, মোট দেয় ভূমি-রাজস্ব এবং তাঁর বাৎসরিক কিস্তির পরিমাণ, চুক্তির মেয়াদ ও শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি হলে কি হারে ভূমি-রাজস্ব মকুব করা হবে—এসবও তখন এই শর্তগুলির মধ্যে ছিল। যদিও সেযুগে সাধারণভাবে কৃষকের উপরে ধার্য রাজস্বের পরিমাণ সরকারি কর্মচারীরাই নির্দিষ্ট করে দিতেন, কিন্তু তবুও এটা আদায় করবার দায়িত্ব তখন জমিদারের উপরেই ন্যস্ত ছিল। (মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন-ব্যবস্থা: ১৭০০-১৭৫০, এন. এ. সিদ্দিকী, পৃ: ৪-৮) তবে মোঘল আমলের—

“ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীর কোনো স্থান ছিল না। কারণ সে-ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকার প্রত্যেক গ্রামে গ্রাম্য মাতব্বরের সহায়তায় কৃষকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করত। এ জন্য মোগল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা কোনো বংশানুক্রমিক জমিদারি স্বত্বের জন্ম দেয়নি এবং জমির ওপর দখলী স্বত্বের ভিত্তিতে মোগল আমলে কোনো অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠারও কোনো ব্যবস্থা ছিল না। … তবে মোগল ভূমি-রাজস্ব নীতির এই কাঠামো সত্ত্বেও তার মধ্যে কিছু কিছু ব্যতিক্রমও থাকত। প্রথমতঃ, অনেক হিন্দু রাজারা নিজেদের এলাকাকে এমন স্বাধীনভাবে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করতেন যে, তাঁদের থেকে একটা বাৎসরিক কর আদায় ব্যতীত কেন্দ্রীয় মোগল সরকারের আর করবার কিছু থাকতো না। কাজেই এই রাজারা কৃষকদের থেকে নিজেদের এজেন্টদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতেন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ কর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় মোগল সরকার নিজেদের কর্মচারীদের মাসিক অথবা বাৎসরিক মাইনে নগদ টাকায় না দিয়ে তাঁদের এক একটি এলাকার রাজস্ব আদায়ের অধিকার দান করত। এ ভাবেই এই মোগল কর্মচারীরা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারি তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে নিজ নিজ নির্দিষ্ট এলাকায় রাজস্ব আদায় করে যেতো। তৃতীয়তঃ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রাম্য মাতব্বরদের ওপর নির্ভর না করেই সরাসরিভাবে নিজেদের কর্মচারীদের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের হিসাব দেখাশোনা করতো এবং তাঁদের থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিত। … উপরোক্ত তিন ধরনের ব্যবস্থার ফলে ভূমি-ব্যবস্থার সাধারণ কাঠামোর মধ্যে কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা দিলেও আইনতঃ এবং কার্যতঃ জমির ওপর রাষ্ট্র অথবা জমিদার জাতীয় কোনো শ্রেণীর দখলী স্বত্ব মোগল আমলে ছিলো না। জমির সত্যিকার মালিক তখন ছিলো তাঁরাই যাঁরা নিজেরা গ্রামে কৃষিকার্যের দ্বারা জমিতে ফসল উৎপাদন করত। কাজেই সে সময় যাঁদের জমিদার বলা হত তাঁরা ছিল সরকারের রাজস্ব-আদায়ের এজেন্ট মাত্র, ভূস্বামী অথবা জমির মালিক নয়।” (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, বদরুদ্দীন ওমর, পৃ: ১-২)

সেকালের বাংলা সম্পর্কে গৌতম ভদ্রও জানিয়েছিলেন—

“বাংলাদেশে জমিদাররা রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়ে দিত এবং তাঁর নিজের সংগ্রহের সঙ্গে দেয় রাজস্বের পার্থক্যটাই ছিল তাঁর লাভ। সেখানে সে রাষ্ট্রের জন্যে রাজস্ব-সংগ্রহকারী হিসেবে বিনা খাজনায় কিছু জমি দখল করতে পারত। যেখানে সে নিজেই রাজস্ব সংগ্রহ করে সেখানে সে মালিকানার অধিকারী নয় বরং ‘নানকার’–এর অধিকারী (সেবার জন্য কিছু ভাতা)। জমিদাররা তাঁদের প্রাপ্তি নগদ অর্থে বা খাজনামুক্ত জমির মাধ্যমে লাভ করত।” (মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, গৌতম ভদ্র, পৃ- ২৯)

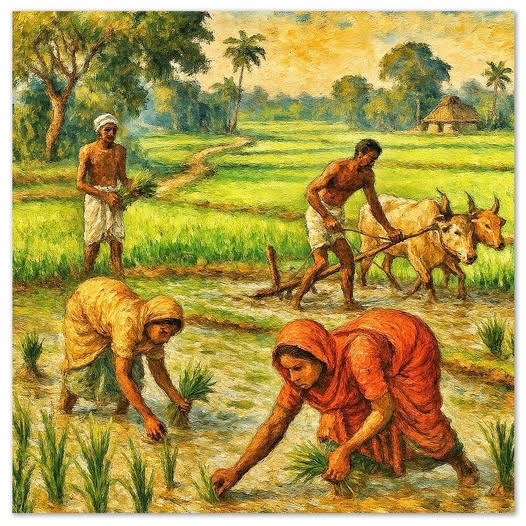

মোঘল যুগের কৃষকসমাজ প্রধানতঃ দুটি স্তরে বিভক্ত ছিল—খুদকাস্ত ও পাইকাস্ত। এঁদের মধ্যে খুদকাস্ত রায়তরা তখন নিজেদের জমি নিজেরাই চাষ করতেন এবং যে গ্রামে তাঁদের জমি থাকত, সে গ্রামেই তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। এই জমির উপরে তাঁদের বংশানুক্রমিক দখলীস্বত্ব বহাল ছিল। তাঁরা গরু, হাল, বীজ ইত্যাদি উৎপাদনের উপকরণের অধিকারী ছিলেন।

অন্যদিকে পাইকাস্ত রায়তেরা যে জমিদারের অধীনস্থ গ্রামে বসবাস করতেন, সে গ্রামের জমি তাঁরা চাষ করতেন না; বরং তাঁরা সে গ্রামের বাইরে থাকা সেই জমিদারের জমি অথবা অন্য কোন জমিদারের জমি চাষ করতেন, এবং এই জমির উপরে তাঁদের কোনো ধরণের দখলীস্বত্ব ছিল না। এই পাইকাস্ত রায়তদের মধ্যে আবার দুটি ভাগ ছিল—একদলের উৎপাদনের কোনো উপকরণ ছিল না, খুদকাস্ত রায়তেরা উৎপাদনের উপকরণগুলি তাঁদের ধার দিতেন। অন্যদল উৎপাদনের উপকরণের অধিকারী ছিলেন।

সেযুগের এই রায়তদের সর্বশেষ স্তরে ছিলেন আধিয়ার ও বর্গাদার কিংবা ভূমিহীন কৃষকরা, যাঁরা তখন অন্যের জমিতে ফসলের বিনিময়ে চাষ করতেন।

মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, পাঠান ও মোঘলযুগে রাজস্ব-আদায়কারীরা ক্রমে ক্রমে প্রতিপত্তিশালী ধনী জমিদার হয়ে উঠেছিলেন। এভাবেই তখন বর্ধমান, দিনাজপুর, নদীয়া প্রভৃতি প্রাচীন জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ১৭২২ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ সমগ্র বাংলাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করে এগুলিতে মোট ২৫টি জমিদারি ও ১৩টি জায়গীরের বন্দোবস্ত করেছিলেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক বন্দোবস্তের নাম ছিল—‘জমা কামেল তুমারী’। (বাংলার নবজাগৃতি, বিনয় ঘোষ, পৃ- ৪৪) এপ্রসঙ্গে ‘মাসিরুল উমারা’ পুস্তকে বলা হয়েছে যে, মুর্শিদকুলি খাঁ তিনটি ভিন্ন রাজস্ব-হারের বিধান দিয়েছিলেন। যথা—

(১) তখন যেসব এলাকায় বৃষ্টি ফসল পাকবার কাজে সাহায্য করত, সেসব এলাকা থেকে উৎপন্নের অর্ধেক অংশ ভূমি-রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হত।

(২) যেসব এলাকায় কূপের সাহায্যে সেচের কাজ করা হত, সেসব এলাকায় উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে সরকারের এবং দুই-তৃতীয়াংশ কৃষকের প্রাপ্য ছিল।

(৩) আর যেসব এলাকায় খালের সাহায্যে জলসেচ করা হত, সেসব এলাকায় রাজস্ব-হারের মান ভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে নির্ধারিত হত। মূলতঃ আখ বা আঙুর জাতীয় পণ্যের জন্য এই হার তখন এক-নবমাংশ থেকে এক-চতুর্থাংশের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল।

অর্থাৎ, এই ব্যবস্থায় তখন একদিকে সর্বাধিক উর্বর জমির ক্ষেত্রে যেখানে অল্প পুঁজি ও শ্রমে কৃষিকাজ সম্পাদিত করা হত—সেখানে উৎপন্নের অর্ধেক অংশ রাজস্বের হার হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল। অন্যদিকে যেসব জমিতে তখন যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি ও শ্রম নিয়োগ করতে হত, সেসব এলাকার জন্য রাজস্ব অপেক্ষাকৃত স্বল্পহারে নির্ধারিত করা হত।

এমনকি সেযুগে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণের সময়ে কৃষকের আর্থিক অবস্থার কথাও বিচার করা হত। (মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন-ব্যবস্থা: ১৭০০-১৭৫০, এন. এ. সিদ্দিকী, পৃ- ৪১) বিনয় ঘোষ জানিয়েছিলেন—

“নবাব সুজা খাঁর আমলে মুর্শিদের নির্দিষ্ট রাজস্বের মধ্যে ৪২,৬২৫ টাকা মাত্র বাদ যায় এবং সুজা খাঁ স্বয়ং ১৯ লক্ষ টাকারও বেশি নতুন আবওয়াব ধার্য করে উক্ত বন্দোবস্ত পাকা করেন। এই জমিদারী বন্দোবস্তই পরবর্তী বন্দোবস্তগুলির, এমনকি দশসালা তথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তিস্বরূপ।” (বাংলার নবজাগৃতি, বিনয় ঘোষ, পৃ- ৪৪)