।। শামীম আজাদ।।

বাংলাদেশ তো আসলে একটি গ্রাম, পল্লী। বর্তমান সময়ে তা আর গণ্ডগ্রাম না থাকলে সামগ্রিকভাবে গ্রামগুলোয় সে প্রাচীন পবিত্রতা, সে মুলসুর রয়ে গেছে। আমি দৈবের বসে দেশের বাইরে থাকি, আছি ত্রিশ দশকেরও বেশি। গত কয়েক বছর ধরে দেশেও থাকছি বেশ কিছুটা সময় এবং সৃষ্টিশীল কাজ করছি শহরের বাইরেও।সে অভিজ্ঞতায়, নৈব্যক্তিক দৃষ্টিতে, বৈশ্বিক মানুষদের বিবেচনা ও আলোচনায় বুঝি বাংলাদেশকে সেভাবেই চিহ্নায়ন করা হয়।রাজনৈতিক বক্তব্য, কসমেটিক পরিচর্চায় দেশ চিহ্নিত হয় না। দেশের অবস্থান নির্ণিত হয় সামগ্রিকভাবে দেশের মানুষের, সমাজের চিন্তাধারা ও জীবন যাপনের বাটখারায়। আমি দেশটি এগিয়েছে কি পিছিয়েছে সে আলোচনার অবতারণা করতে আসিনি, সে পরিসরও এ নয়। আমি আসলে বলতে এসেছি যাঁকে আমরা ‘পল্লীকবি’ বলি তিনিই বাংলাদেশ নামের পল্লীরই হৃদয়ের কবি।

বাংলাদেশের যে কোন মানুষ, তিনি অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হোন বা না হোন যদি ‘পল্লীকবি জসীমউদ্দীন’র কবিতা, গাথা বা গীতিকার একটি লাইনও শোনেন তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। উনবিংশ শতাব্দীর সে কবির রচনা এই একবিংশ শতাব্দীতেও বুঝতে কোন ব্যত্যয় হয় না।এখনো তিনি প্রাসঙ্গিক।

সাহিত্যে শিল্পে সৃজনে ‘হুবহু’ কিছু নেই, তবে সমিল কিছু হতেই পারে। যেমন মূল বলে কিছু নেই – সবই প্রেরণাজাত। কাল, প্রভাব, প্রেরণাসঞ্জাত সৃষ্টির বেলায়ও তাই।তাই আমার উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) এবং স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজের (১৭৭২-১৮৩৪) কথা মনেপড়লো। এঁরা দুজনেই ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের প্রভাবশালী ও প্রভাববিস্তারি দুই কবি। ইংরাজি সাহিত্য তখন কিন্তু শেলী কিটস, বায়রণের বিভায় বিভোর। ইংরেজি কবিতা তখন অহংকারী, শিক্ষিত এবং অত্যন্ত কারুকাজময় স্থাপনায় উজ্জ্বল। তাঁরই মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজ নিয়ে আসেন সাধারণ দৈনন্দিন ভাষায় সাধারণ মানুষের কথা। কবিতাকে সহজলভ্য হয়ে সবার হয়ে উঠেছিল। ১৭৯৮ সালে “লিরিক্যাল ব্যালাডস” নামে তাঁদের যৌথ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর রোমান্টিক আন্দোলনের সূচনা হয় বলে ধরে নেয়া হয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাধারণ মানুষের ভাষায় কবিতা লিখেছেন এবং দু’জনেই প্রকৃতির প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন। তাঁদের কবিতায় প্রকৃতির নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক দিকটি বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁদের কবিতায় আত্মার আরাম হয় যেমন জসিমউদ্দীনেরও।

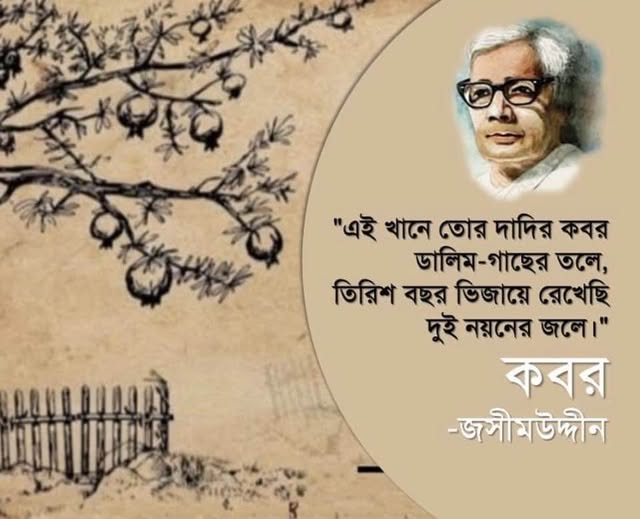

আমাদের কবি তাঁর ‘কবর’ কবিতায় সাধারণ শব্দমালায় অসাধারণ যে বাণী সৃষ্টি করেছেন তা অনন্য, এক একক, তুলনাহীন।‘সহজ কথা যায় না বলা সহজে’ এ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথেরই বচন। পরবর্তী সময়ে সেরকম অতিকঠিন কাজগুলোর সূচনা হয়, মাত্র ২২ বছর বয়সে জসীমউদ্দীনের-এই অবিস্মরণীয় কবিতা দিয়ে। রবীন্দ্রযুগের কবি হয়েও তাঁর ‘লক্ষ্যপাঠক’ এলিট শ্রেণী হ্ন নাই। পল্লীজীবন তথা বাংলার মুলসুর ও গ্রামীণ প্রকৃতিকে অবলম্বন করে তিনি স্বকীয়তায় নিজের কাব্যভুবন বিকশিত করেন। রবীন্দ্র সূর্যের আলোকধারায় বিধৌত হয়েও কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও কবি জীবনানন্দ দাশ এঁদের সৃষ্টিতে ছিল না কোন রবীন্দ্রছায়া। জীবনান্দ দাশের বেড়েওঠা এদুই মহান কবির সমসাময়িক সময়ে হলেও, তাঁদের কবিতায় সমাজের সাধারণ মানুষ ও প্রকৃতি থাকলেও জসীমউদ্দীনের কবিতা ছিল ভিন্ন। তিনি নতুন ভাবে গ্রামীণ জীবনের পটভূমির আঙ্গিকেই, পল্লীরই উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষায় বাংলার শাশ্বত গ্রামকেই মেলে ধরেন।দেশের মাটির সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটান। তাই তিনি আজও প্রাসঙ্গিক।

‘কবর’ কবিতাটি ছিল তাঁর বায়ুঘড়ি, শিল্পের টেবিলে কারুনির্দেশক, তাঁর ‘জীবণদেবতা’। এখানে তিনি লোকজ শব্দ, লোকজীবন ও তার উপাদান নিয়ে তার সঙ্গে জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটি অনন্য ধারা চিহ্নিত করেছেন।বহুমাত্রিক একজন তরুণ কবির মানুষের মন বোঝার দক্ষতাও ফুটে উঠেছে এ কবিতারই মাধ্যমে। এই অবিস্মরণীয় কবিতাটিই পরবর্তী জীবনে তাঁর কবিসত্তাকে করেছে নিয়ন্ত্রিত, বিস্তৃত, চিহ্নিত, পরিচিত, স্থিত ও দীর্ঘায়িত। সেই সময় হতে শতবর্ষ পরে বাংলাদেশের এক নগণ্য কবি হয়ে আমাদের গ্রামের কবির পদতলে এ আমার অর্ঘ্য, আমার অভিনন্দন।

লেখক: কবি, একুশে পদকে ভুষিত।