আইএসপিআর-এর তথ্য অনুযায়ী, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ৫ই আগস্ট থেকে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এই সময়ে দেশে তীব্র রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল। শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর সংসদ ভেঙে দেওয়া হয় এবং ৮ই আগস্ট ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ, প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে, ভার্চুয়াল শুনানির মাধ্যমে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের বৈধতা দেয়।

কিন্তু আইএসপিআর-এর তথ্য অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতি যদি সেনাবাহিনীর আশ্রয়ে থাকেন, তাহলে এই রেফারেন্স তৈরি এবং শুনানির প্রক্রিয়া কে নিয়ন্ত্রণ করেছিল? এই প্রশ্নটি এখন আইনজীবী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, প্রধান বিচারপতি কি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে এই মতামত দেননি? সেনাবাহিনীর জিম্মায় থাকা অবস্থায় প্রধান বিচারপতির সন্মতির জন্য কোন বল প্রয়োগ করা হয়েছিল কি?

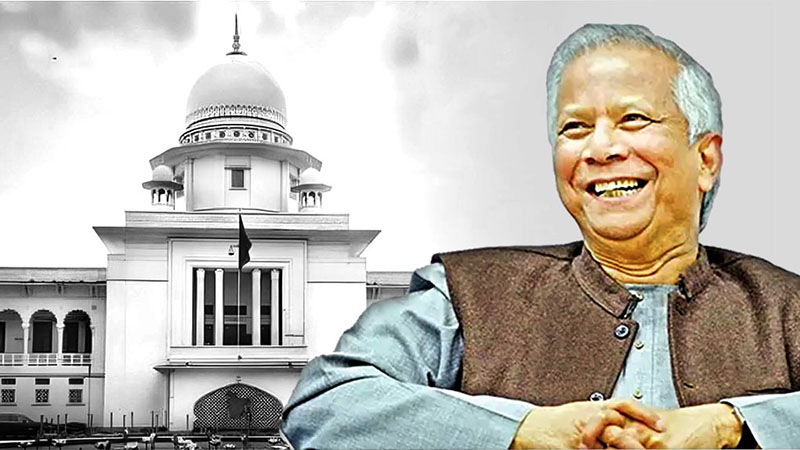

ড. ইউনূস, যিনি ৮ই আগস্ট থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, তিনি তার ক্ষমতার বৈধতার জন্য সুপ্রিম কোর্টের উক্ত রায়ের উপর নির্ভর করছেন। সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চেয়েছিলেন এবং আপিল বিভাগের সাত সদস্যের বেঞ্চ এই সরকার গঠনের বৈধতা দিয়েছিল।

তবে, বাংলাদেশের সংবিধানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই। ফলে, আইনজ্ঞদের মতে, এই সরকার গঠনের জন্য ‘নেসেসিটি ডকট্রিন’ (Doctrine of Necessity) প্রয়োগ করা হয়েছে, যা অতীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকটে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে, প্রধান বিচারপতির সেনাবাহিনীর আশ্রয়ে থাকার তথ্য এই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, এটি একটি ‘কোয়াসি-মিলিটারি ক্যু’ (quasi-military coup)-এর অংশ হতে পারে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও সেনাবাহিনীর ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৪(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা তাদের বিচারিক কার্যক্রমে স্বাধীন। তবে, প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের পদত্যাগ (১০ই আগস্ট ২০২৪) এবং তার আগে সেনাবাহিনীর আশ্রয়ে থাকার তথ্য বিচার বিভাগের উপর বহিরাগত চাপের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। ছাত্র আন্দোলন এবং অন্যান্য প্রতিবাদকারীদের চাপে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, যা ইউনূস সরকারের সমর্থক ছাত্র গোষ্ঠীগুলোর ক্ষমতার প্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এছাড়াও, সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তিনি রাষ্ট্রপতির অধীন কাজ করবেন, যিনি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তবে, ইউনূস সরকার সেনাবাহিনীকে বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতা প্রদান করেছে, যা তাদের গ্রেপ্তার ও পুলিশি দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা দিয়েছে। এটি সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ‘অসাংবিধানিক’ বলে কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন। সংবিধানে এ ধরনের সরকার গঠনের কোনো বিধান না থাকায়, এটি একটি ‘বৈপ্লবিক মুহূর্ত’ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নির্বাচিত সংসদই সংস্কারের ক্ষমতা রাখে, এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উচিত আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করে দ্রুত নির্বাচনের দিকে এগোনো। তবে, ইউনূস নির্বাচনের কোনো সময়সূচী ঘোষণা না করে সংস্কারের উপর জোর দিচ্ছেন, যা সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

প্রধান বিচারপতির সেনাবাহিনীর আশ্রয়ে থাকার তথ্য এবং সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের রেফারেন্স তৈরির প্রক্রিয়া নিয়ে স্বচ্ছতার অভাব বাংলাদেশের বিচার বিভাগ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

ড. ইউনূসের ক্ষমতার বৈধতা এবং সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, যা দেশের সাংবিধানিক কাঠামো ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। এই পরিস্থিতিতে স্বচ্ছ তদন্ত এবং জনগণের প্রতি স্পষ্ট জবাবদিহিতা এখন সময়ের দাবি।